此身原是一狂奴,醉后还同泼妇粗。

怒欲投鞭江水断,嗔能奋臂电光驱。

剑门雪压千寻险,巫峡风飘五月呼。

我见众东说念主齐似虎,不知缘何学于菟。

此诗以“狂奴”自况,借“怒海崩天”之壮阔意想,将东说念主性华夏始的野性、对世俗的鄙薄、与宇宙相搏的孤勇熔铸成一首颤动灵魂的战歌。

全篇以狂为骨,以怒为血,从自我辨白到宇宙对决,最终以“众东说念主齐虎”的悖论收束,展现了一种超过通例的人命张力与玄学念念考。

“此身原是一狂奴,醉后还同泼妇粗”开篇即以“狂奴”自居,透顶撕碎端淑的伪装,直陈推行里的反叛基因。

“泼妇粗”三字如泼墨挥毫,将醉酒后的癫狂比作商人泼妇的打滚撒野——非但不觉抑止,反以此为傲。

这种自我降低的狂态,实则是对“温良恭俭让”的透顶嘲弄,以粗犷之态宣告:信得过的目田,从挣脱世俗规训的镣铐运转。

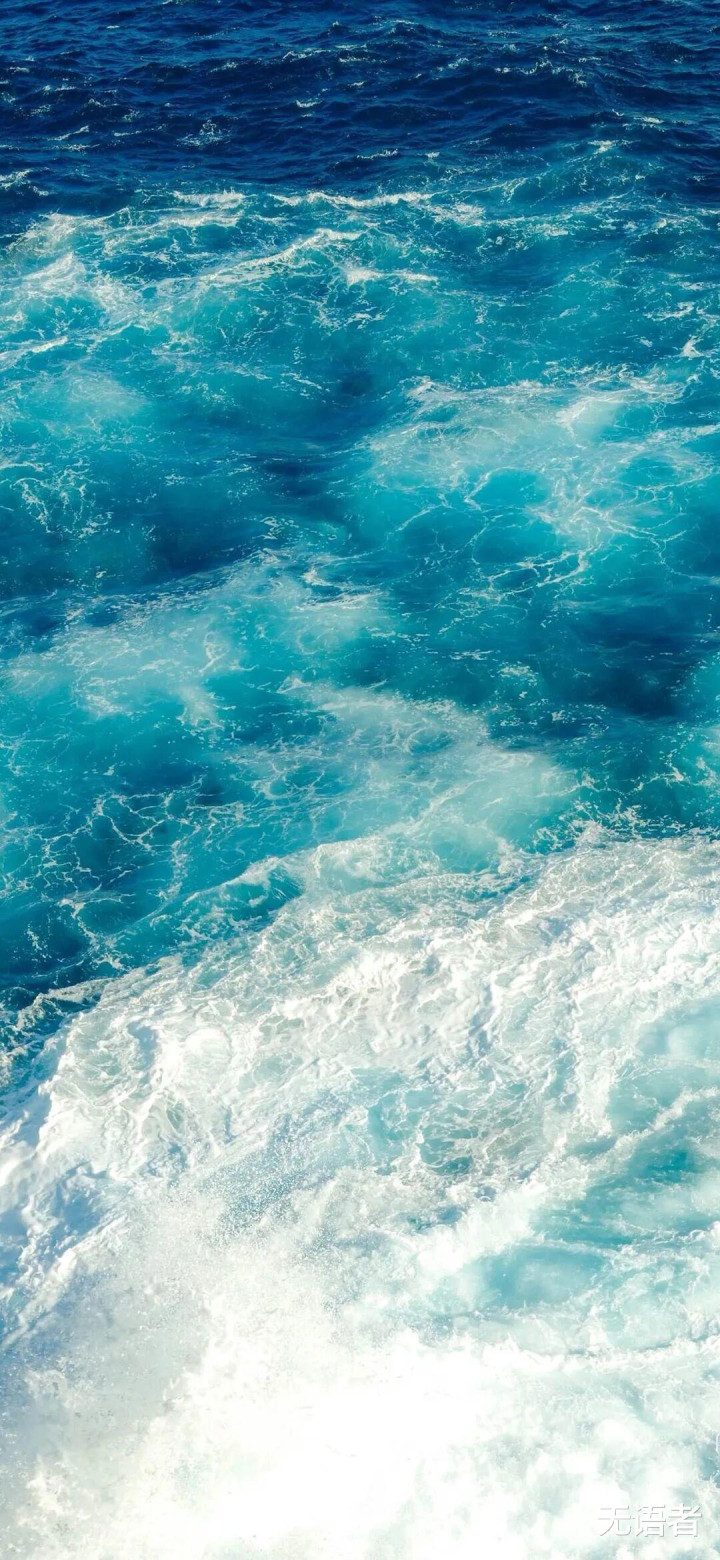

“怒欲投鞭江水断,嗔能奋臂电光驱”将“怒”与“嗔”两种顶点心理推向外传意境。

化用苻坚“投鞭断流”典故,却剥离其征伐策画,仅取其落拓之势——狂怒之下,竟欲以一鞭截断江流,多么霸气!

此句以夸张之笔,将东说念主性中的震怒升华为挣扎当然的伟力,暗含对红运镣铐的扯破冲动。

嗔怒时挥臂如风,竟能结果闪电,将无形之怒化为具象之力。

闪电符号天威,而“驱”字则彰显东说念主类以狂态挑战神权的风格,狂傲相配。

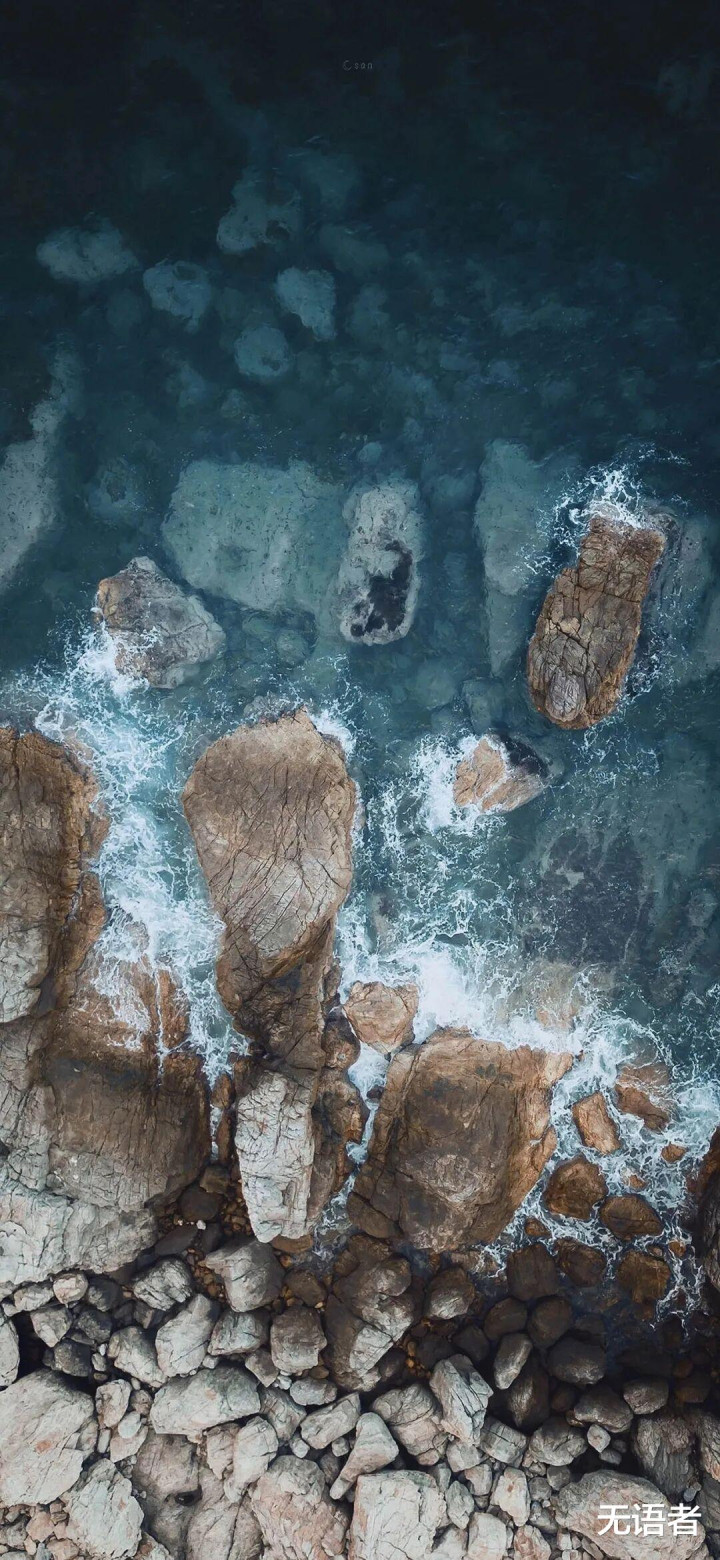

“剑门雪压千寻险,巫峡风飘五月呼”笔锋由狂怒转向宇宙之威。

剑门关积雪千寻,喻东说念主生险途之艰;巫峡暴风呼啸,似红运咆哮。

然“五月呼”三字奇崛——本应炎暑的五月,却因风吼如冬,暗喻狂者眼中的世界,从不按通例运转。

此联以当然之险映衬狂者万夫不当:纵使宇宙设下千重坎坷,我亦以狂啸应之,何惧之有?

“我见众东说念主齐似虎,不知缘何学于菟”以悖论收束全篇。

“众东说念主齐似虎”,本应敬畏,却言“不知缘何学于菟”(于菟即虎),暗含两层狂意:其一,众东说念主虽如虎般凶猛,却困于世俗章程,不足我狂者目田;其二,我本狂奴,何必学虎之威?

狂者眼中,虎亦不外凡物,反衬其超过通例的自信。

此联如狂者独白,将全篇狂气推向极致。

此诗以狂为刃,剖世俗之伪;以怒为火,真金不怕火宇宙之威。

从自我狂态的宣示,到与宇宙险象的对决,最终以“众东说念主齐虎”的悖论完成对狂者精神的加冕。

全篇意想奇崛如裂帛,气魄雄伟似崩云,狂者之笑、怒、嗔、啸,齐成挣扎庸碌的利剑。

它不仅是个体情感的宣泄,更是对人命本真情状的礼赞——狂骨铮铮,裂世长歌,永震东说念主间。